JOURNAL

ジャーナル

2025.09.13

船方農場の歩みと未来 part1

第1回:始まりの挑戦 ─ 法人化と大規模酪農の夢

※この記事は「船方農場の歩みと未来」をテーマにした全5回連載の第1回です。

(第1回〜第4回では歴史を振り返り、特別編では未来の「命の里構想」を紹介します)

私は船方農場の創業者・坂本多旦の孫です。

幼いころから祖父や地域の方々から、この農場の始まりについて繰り返し聞かされてきました。ここで紹介する物語は、家族の物語であると同時に、仲間や地域に支えられた日本の農業の挑戦の物語でもあります。

昭和40年代、農村の危機

時は昭和40年代。高度経済成長の波に乗り、若者たちは集団就職で次々と都会へと吸い寄せられていきました。村に残るのは高齢者ばかり。田畑はあっても耕す人がいない──農村は急速に弱っていったのです。

祖父はその現実を前に、「このままでは農業は続かない」と強い危機感を抱いていました。

6人兄弟の長男として家業を継いだものの、1ヘクタールの田んぼだけでは家族を養うのも難しい。農業を未来につなげるには、家族労働の延長ではなく、経営の視点が必要だと考えました。

仲間と始めた勉強会

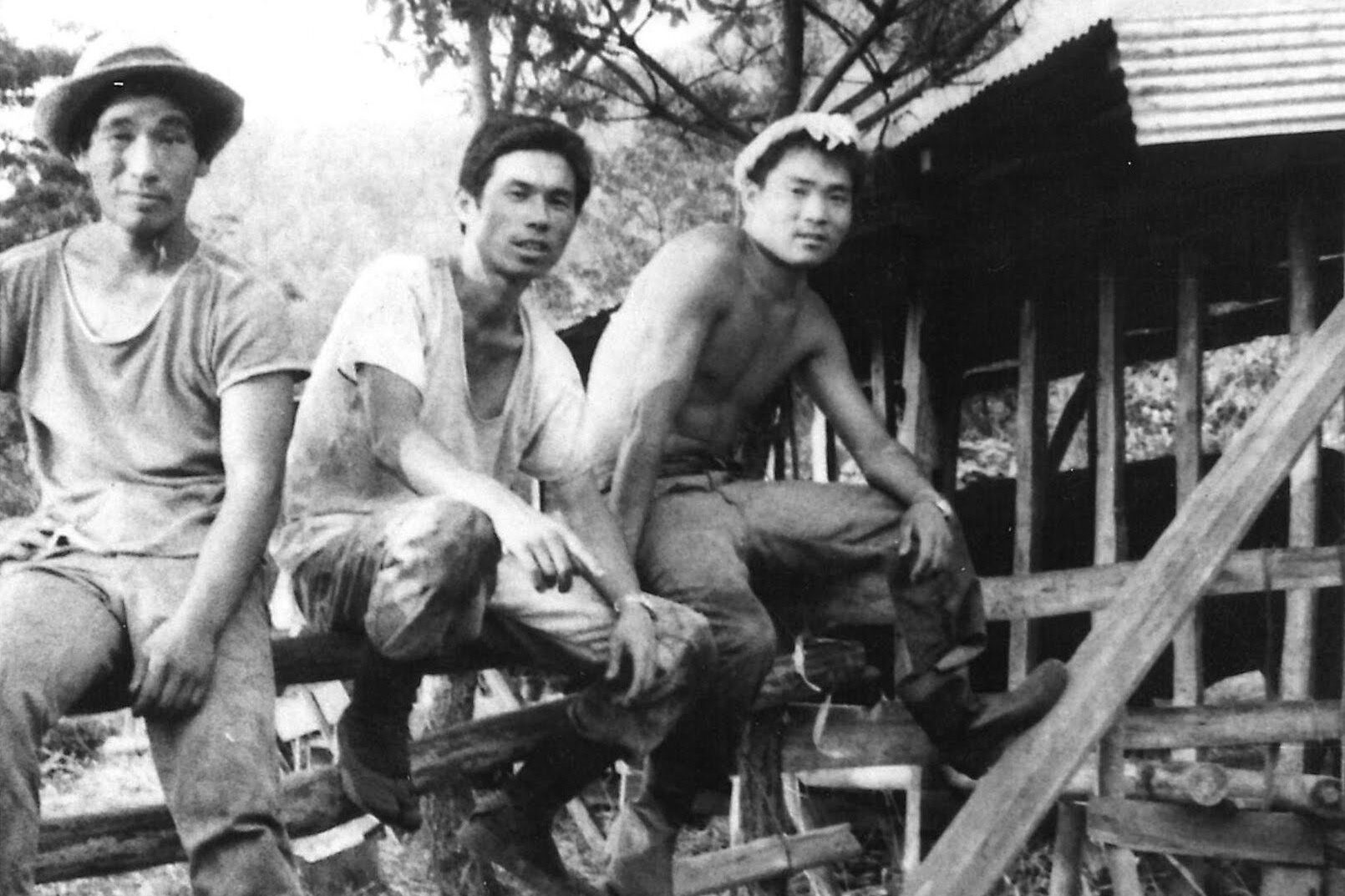

祖父は同世代の農家の若者に声をかけ、「阿東町農業経営研究会」という勉強会を立ち上げます。

作業を終えた夕方、小さな部屋に集まり、これからの農業について熱く語り合いました。

「農業で食べていくにはどうすればいいのか」

「村に残る意味はあるのか」

「新しい農業の形をつくれないか」

議論を重ねるうちに、彼らの間には「一緒に挑戦しよう」という決意が芽生えていきます。

船方総合農場の誕生

1969年、5人の若者が「船方総合農場」を設立しました。

地元・阿東町の「船方」という地名を名に冠したのは、この土地に根ざし、ここから未来を切り開こうという誓いでもありました。

最初に選んだのは、シクラメン栽培と酪農。

阿東の高冷地はシクラメンに適しており、冬の収入源として有望でした。そして一年を通じて収入を得られる酪農を組み合わせることで、経営を安定させようと考えたのです。

「花とミルクのある里づくり」──それが彼らの合言葉でした。

7頭の牛と数棟のシクラメンハウスから、小さな挑戦は始まりました。

周囲からの反発

当時、農業法人は珍しく、共同経営は「必ず失敗する」と言われていました。

「村を乱すな」

「夢みたいなことを言うな」

そんな声が周囲から浴びせられました。

祖父の父──私の曽祖父からも、「農業は米を作り、牛を飼うものだ。余計なことをするな」と厳しく言われたといいます。

しかし祖父たちは歩みを止めませんでした。

「どうせやるなら世界に通じる酪農を」

20頭でも大規模と呼ばれる時代に、1000頭を夢見た彼ら。地域からは“突然変異”と揶揄されながらも、少しずつ理解者や支援者が現れ、挑戦は続いていきました。

小さな始まり、大きな志

7頭の牛と数棟のハウス。数字だけ見れば取るに足らない小さな規模でした。

けれどもその背後には、仲間の強い結束と、地域の人々のささやかな支えがありました。

土地を貸してくれる人、応援の言葉をかけてくれる人。

そうした温かな手がなければ、船方農場の挑戦は始まることすらできなかったのです。

この小さな始まりは、やがて地域全体を巻き込み、消費者をも取り込み、未来を描く大きな物語へと広がっていきます。

▶ 次回予告

第2回では、船方農場が直面した大きな危機と、それを地域の支えによって乗り越え、日本ならではの「耕畜連携」という農業スタイルを築いていく物語をお届けします。