JOURNAL

ジャーナル

2025.09.17

船方農場の歩みと未来 part2

第2回:地域と共に ─ 耕畜連携と資源循環型農業

※この記事は「船方農場の歩みと未来」をテーマにした全5回連載の第2回です。

(前回は「法人化と大規模酪農の夢」についてご紹介しました)

拡大する夢と新たな壁

1970年代半ば、船方農場は現在の地へ移り、規模拡大を本格化しました。

町営牧場を借り、38ヘクタールの土地を確保。サイロや自動給餌機といった最新設備を導入し、数百頭規模の酪農に挑戦しました。

当時、20頭で「大規模」と呼ばれる時代に、数百頭に挑む船方農場は、まさに“突然変異”の存在。経営は順調に見え、このまま夢が広がっていくように思えました。

けれど、規模の拡大は新たな課題を生み出します。

最も深刻だったのが糞尿処理の問題。

頭数が増えるほど廃棄物は膨大になり、環境負荷も避けられません。町内に堆肥センターを建設する計画も立ちましたが、合意形成がうまくいかず実現には至りませんでした。

そして、さらに厳しい試練が農場を襲います。

天候不順が続き、自給の飼料がほとんど収穫できなかったのです。牛たちの健康は急速に悪化し、農場は存亡の危機に立たされました。祖父・坂本多旦は後に、「あの時は本当に終わるかと思った」と語っています。

差し伸べられた地域の手

その時に農場を救ったのは、地域の米農家でした。

「困っちょるなら、うちのわらを使え」

稲刈り後に納屋に積まれていた稲わらが、船方農場の牛たちの命をつなぎました。

かつてどの農家も牛を飼い、稲わらを餌にし、糞を堆肥として田に返すのが当たり前の暮らしでした。機械化が進んで牛を手放しても、納屋にはわらが残っていた。そのわらが、今ここで命を救ったのです。

祖父はこの時、父から繰り返し言われていた言葉を思い出したそうです。

「米を作れ、牛を飼え」

若い頃には古い考えに思えて反発していたその言葉が、胸に突き刺さりました。

日本ならではの大規模農業

この体験を機に、船方農場は「耕畜連携」を柱に据えることを決意します。

米農家から稲わらを受け取り、代わりに牛の堆肥を田に返す。互いの営みを支え合い、資源を循環させる仕組みです。

祖父はよくこう言っていました。

「欧米のやり方をそのまま真似ても、この国ではうまくいかん。日本には助け合いの文化がある。だからこそ耕畜連携が必要なんじゃ」

効率や利益だけを追うのではなく、地域と支え合うことでこそ農業は持続できる──その確信は、この危機から生まれました。

信頼が生んだ安心感

耕畜連携は、単に農場の経営を安定させただけではありません。

米農家にとっては稲わらが無駄なく活用され、田畑は堆肥で肥え、収穫に結びつく。農場にとっては飼料と堆肥処理の両方が安定する。

互いの営みを支え合うことで、地域全体に安心感が広がっていきました。

「もし再び危機が訪れても、地域と一緒なら乗り越えられる」

祖父はそう感じたといいます。

船方農場は、“異端”と呼ばれた存在から、地域に根を張る信頼される農場へと姿を変えていきました。

次なる挑戦へ

地域と共に歩む姿勢を強めた船方農場。

けれど、祖父たちはそこで立ち止まることはありませんでした。

「農業は地域だけでなく、消費者ともつながらなければ続かない」

その思いが、農場をさらに外の世界へと開いていきます。

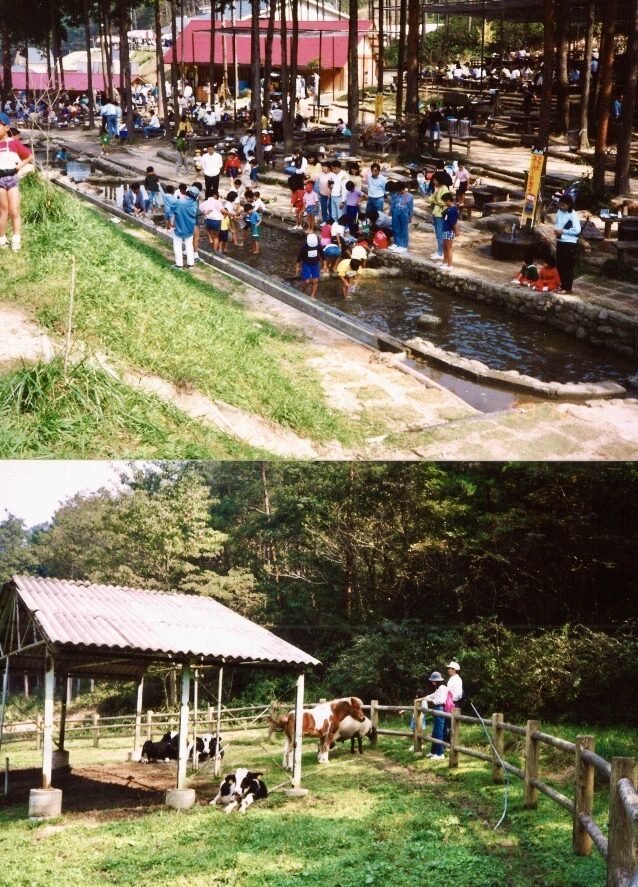

次回は、農場を開放して「0円リゾート」と名付け、消費者と直接交流を始めた物語をご紹介します。